Im Projekt «Netto-Null Treibhausgasemissionen im Gebäudebereich» (NN-THGG) erforschten drei Beratungsfirmen und vier akademische Organisationen sogenannte Netto-Null-Gebäude. Ein Netto-Null-Gebäude, so die Definition, weist «ein Minimum an Treibhausgasemissionen für die Erstellung und im Betrieb über den gesamten Lebenszyklus auf und vermindert die verbleibenden Treibhausgasemissionen aus Erstellung und Betrieb durch anrechenbare Negativemissionen auf Netto-Null».

Diese Definition hat es in sich. Sie umfasst nicht nur die Treibhausgase, die im Betrieb insbesondere durch die Heizung verursacht werden, sondern auch die grauen Emissionen, die bei der Errichtung des Gebäudes, beim sanierungsbedingten Ersatz von Bauteilen und beim späteren Abriss / Rückbau entstehen. Ein Netto-Null-Gebäude muss alle diese über die Lebensdauer hinweg entstehenden Emissionen am Gebäude selbst mittels Negativemissionen ausgleichen.

Zusätzliche Massnahmen unverzichtbar

Die Berechnungen im Rahmen des NN-THGG-Projekts zeigen: Negativemissionen sind für das Erreichen von Netto-Null wohl unverzichtbar, aber mengenmässig beschränkt. Somit braucht es weitere Massnahmen und Rahmenbedingungen bzw. Instrumente zur Reduktion der Treibhausgasemissionen auf Ebene Baumaterialien und -elemente, also direkt am Gebäude. Darunter fallen etwa die Verlängerung der Lebens- und Nutzungsdauer von Gebäuden und Bauteilen oder eine weitere Reduktion der spezifischen Emissionen von Baumaterialien und Gebäudeelementen, wofür die industriellen Herstellungsverfahren dekarbonisiert werden müssen.

Die vermehrte Verwendung von biogenen Baumaterialien wie Holz und Stroh kann ebenfalls einen wichtigen Beitrag leisten. Allerdings ist heute schwer absehbar, ob das in biogenem Baumaterial gespeicherte CO2 tatsächlich dauerhaft gespeichert bleibt. Vor diesem Hintergrund führt das NN-THGG-Expertenteam die Bezeichnung «Netto-Null ready» ein: «Netto-Null ready» ist ein Gebäude dann, wenn es genügend CO2 speichert, um Netto-Null zu sein, aber noch nicht feststeht, ob das eingespeicherte CO2 tatsächlich dauerhaft gespeichert bleibt und somit als Negativemissionen angerechnet werden kann. Dazu sagt Andreas Eckmanns, Leiter des BFE-Forschungsbereichs «Gebäude und Städte»: «Netto-Null-Gebäude sind mit heutigen Baumaterialien noch nicht erreichbar. ‹Netto-Null ready› ist ebenfalls sehr anspruchsvoll, kann aber in Projekten mit optimaler Ausgangslage und erklärter Zielsetzung erreicht werden. Es stellt somit einen bereits heute gangbaren Weg dar, um an die Erreichung der Klimaziele im Gebäudebereich beizutragen.»

SIA und Minergie liefern gute Grundlagen

Netto-Null-Gebäude unter Einbezug von Negativemissionen sind ein junges Konzept, das in den letzten Jahren «bottom up» entstanden ist. Verschiedene Akteure und Organisationen des Gebäudebereichs haben Methoden zur Berechnung von Treibhausgasemissionen entwickelt, mit teilweise unterschiedlichen Bilanzgrenzen und Annahmen. Dazu gehören der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA) und das Gebäudelabel Minergie inkl. dem Zusatz Eco (von ecobau).

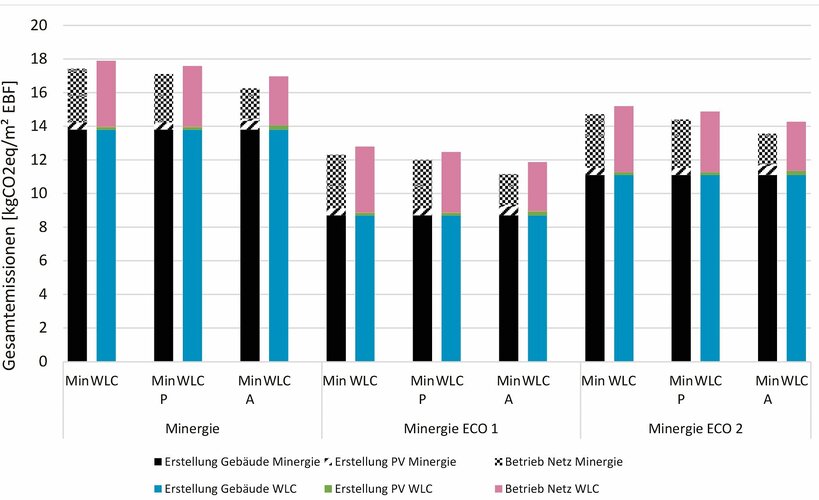

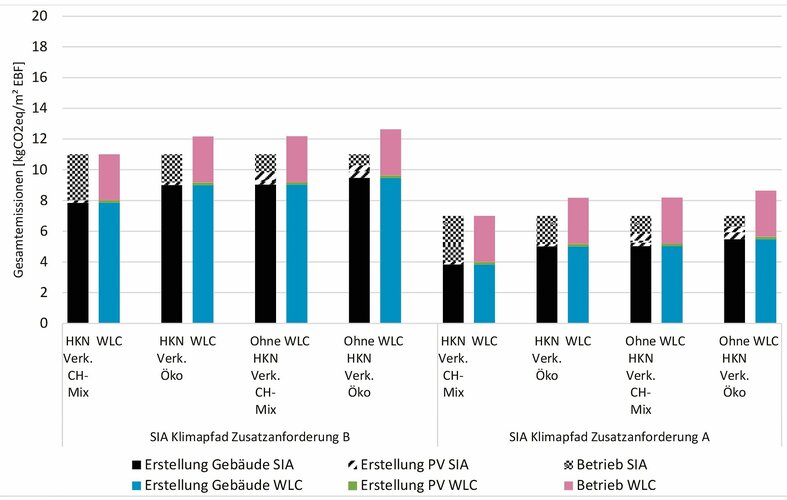

Im Rahmen des Netto-Null-Projekts wurden diese Methoden analysiert und verglichen. Dabei zeigte sich, dass für die Beschreibung der Treibhausgasemissionen über den Lebenszyklus von Gebäuden hinweg zwei Konzepte geeignet sind: Zum einen der vom SIA erarbeitete «SIA-Klimapfad» (Norm SIA 390/1), der seit Februar 2025 wirksam ist. Zum anderen das Minergie-Label einschliesslich der Differenzierung in Minergie P, Minergie A und Minergie ECO. «Minergie und SIA-Klimapfad decken die für Netto-Null grundsätzlich relevanten Bereiche ab, allerdings mit methodischen Unterschieden», hält der NN-THGG-Schlussbericht fest.

Einheitliche Berechnung

Hier setzten die Expertinnen und Experten des Projektteams an. Sie analysierten Gemeinsamkeiten und Unterschiede der von Minergie und SIA verwendeten Konzepte. Ferner entwickelten sie eine Methode, um die Treibhausgasemissionen von Netto-Null-Gebäuden über den gesamten Lebenszyklus (Whole Life Carbon / WLC) hinweg zu berechnen. Dank dieser Methode (Kürzel: WLCNN) werden die Vorgaben von Minergie, SIA-Klimapfad und weiteren Standards direkt vergleichbar.

Am Beispiel von drei Gebäudetypen (Einfamilienhäuser / EFH, Mehrfamilienhäuser / MFH, Bürogebäude) hat das NN-THGG-Team beispielhaft berechnet, welche Anforderungen die Minergie-Standards und der SIA-Klimapfad an die Treibhausgasemissionen stellen und diese miteinander verglichen (siehe Abbildung rechts).

Wege zu Netto-Null

Das Netto-Null-Projekt hat Empfehlungen formuliert, wie ein klimaverträglicher Gebäudepark zu erreichen ist:

● In den Rechtsvorschriften für den Bau- und Abfallsektor waren bis vor kurzem keine Massnahmen zur Verringerung der grauen Emissionen für den Gebäudesektor enthalten. Mit Blick auf eine Erreichung von Netto-Null-Treibhausgasemissionen im Gebäudebereich sind in der aktuellen Regulierung insbesondere im Bereich der Kreislaufwirtschaft Lücken vorhanden. Die Kantone haben darauf reagiert, indem sie im Rahmen ihrer Energiegesetze (Entwurf Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich / MuKEn 2025) Grenzwerte für graue Emissionen aufgenommen haben.

● Neue verbindliche Massnahmen (Gebote / Verbote), wie die Verschärfung der Baubewilligungspraxis oder die Sanierungspflicht bei Handänderungen, können private Akteure stärker in die Pflicht nehmen. Solche Massnahmen sind jedoch aufgrund der Eingriffsintensität in das individuelle Verhalten und in den Markt politisch stark umstritten.

● Umso wichtiger ist die Sensibilisierungsarbeit von Kantonen und Gemeinden, aber auch von zentralen Multiplikatoren wie Planerinnen und Planern sowie Architekteninnen und Architekten.

● Darüber hinaus ist eine Ausweitung der Förderbestände (z. B. Gebäudeprogramm) hilfreich, um eine Verschärfung der Anforderungen abzufedern.

● Schliesslich sollte in Wissensaufbau und Erfahrungsaustausch investiert werden, um Best Practice und gegenseitiges Lernen zu ermöglichen.

Sieben Partner

Am Projekt NN-THGG beteiligten sich sieben Partner: TEP Energy GmbH (Zürich), Carbotech AG (Basel), Interface Politikstudien Forschung Beratung AG (Luzern), die Fachhochschulen der Kantone Freiburg und Waadt (HEIA-FR und HEIG-VD), die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich und das Paul Scherrer Institut. Die Begleitgruppe umfasste Vertreterinnen und Vertreter von SIA, Minergie, ecobau, GEAK, SNBS sowie von Bund und Kantonen. Das Forschungsprojekt NN-THGG wurde vom BFE finanziert.

Weitere Informationen

Die Schlussberichte zum Projekt «Netto-Null Treibhausgasemissionen im Gebäudebereich» (fünf Grundlagenberichte plus ein Summary Report) sind abrufbar unter:

aramis.admin.ch, Stichwortsuche SI/502615 und SI/502634