Im Rahmen des Entlastungspakets 2027 fordert der Bundesrat massive Kürzungen (400 Millionen Franken) beim erfolgreichen Gebäudeprogramm – der wichtigen Förderung der flächendeckenden Umsetzung von energetischen Erneuerungen sowie Heizungssanierungen – und riskiert damit das Erreichen der Klimaziele 2050. Das Gebäudeprogramm ist das zentrale Instrument zur Dekarbonisierung des Gebäudeparks und zur Senkung des Winterstrombedarfs. Als solches hat es seinen Dienst noch lange nicht erledigt. Fast parallel zum Entlastungspaket hat die Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK) die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) 2025 in die Vernehmlassung gegeben, mit dem Ziel, diese im Sommer 2025 zu verabschieden. Die geplanten MuKEn werden die Regulierungen verschärfen, um den Gebäudebestand rascher auf Nachhaltigkeit auszurichten. Im Fokus der Erneuerungen stehen das Verbot fossiler Heizungen und die Pflicht zur Eigenstromproduktion – sowohl bei Neubauten wie auch bei Sanierungen.

Instrumente der Energie- und Klimapolitik

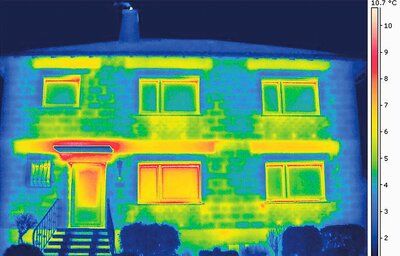

Ende 2024 wurden lediglich 40 Prozent aller Wohngebäude nachhaltig beheizt. Demnach heizen in der Schweiz noch immer über 900 000 Wohnbauten mit fossilen Energieträgern oder Elektroheizungen. Die Mehrheit dieser älteren Bestandesbauten müssen zudem energetisch saniert werden. Zur Erreichung der Klimaziele 2050 müssen verlässliche Rahmenbedingungen und Anreize geschaffen werden, statt erfolgreiche Förderprogramme zu streichen und regulatorische Eingriffe zu verschärfen. Die Praxis zeigt, dass vorhandene Instrumente der Energie- und Klimapolitik im Gebäudesektor funktionieren, so zum Beispiel die CO2-Lenkungsabgabe auf Brennstoffe, das Gebäudeprogramm, Energiegesetze, Beratungs- und Informationskampagnen und Energie-Labels. Gegenüber 1990 konnten so die CO2-Emissionen um 7,3 Millionen Tonnen gesenkt werden – trotz eines Bevölkerungswachstums von 2 Millionen Menschen und einer Erhöhung der Energie-bezugsfläche um 250 Millionen Quadratmeter. Bis 2022 wurde eine Reduktion der Treibhausgasemissionen von 44 Prozent erreicht. Die bisher erfolgreiche Politik im Gebäudebereich müsste zur Zielerreichung bis 2050 für Wohneigentümer tragbar weiterentwickelt werden, ohne überregulierende Zwangsmassnahmen. Werden die Mittel aus dem Gebäudeprogramm tatsächlich gestrichen, sind ergänzende Massnahmen mit der gleichen Wirkung nötig.

Was bedeuten die MuKEn 2025 für Wohneigentümer?

Die MuKEn 2025 beeinflussen sowohl Neubauten als auch Sanierungen direkt. Bei Neubauten gelten schon länger Anforderungen bezüglich Nachhaltigkeit. Die Neuregelung der MuKEn schränkt neu auch bei Sanierungen die Entscheidungsfreiheit der Eigentümer betreffend Heizungsersatz und Eigenstromproduktion ein. Mit dem von der EnDK an der Plenarversammlung vom 30. August 2024 verabschiedeten Teil F der MuKEn 2025 liegt ein Lösungsansatz vor, der für den Heizungsersatz in bestehenden Gebäuden nur noch erneuerbare Heizsysteme zulässt. Unter erneuerbaren Heizsystemen sind Wärmepumpen, Holzfeuerungen, Fernwärme und Solarthermie zu verstehen. Ausnahmen sind nur dann zulässig, wenn die Lebenszykluskosten des erneuerbaren Heizsystems mindestens ein Viertel höher sind als bei einer mit fossiler Energie betriebenen Alternative, oder wenn selbst genutztes Wohneigentum in einem finanziellen Härtefall betroffen ist. Bei Grossbauten mit einer Wärmeleistung von über 100 kW dürfen zur Abdeckung von Spitzenlasten bis zu 10 Prozent fossiler Brennstoff eingesetzt werden. Soweit aber keine Sanierung ansteht, sind bestehende Liegenschaften vorerst nicht unmittelbar betroffen, denn erst ab 2050 müssen alle mit fossilen Brennstoffen betriebenen Wärmeerzeugungsanlagen auf erneuerbare Energieträger umgestellt werden. Fünf Jahre vor Ablauf dieser Frist, also ab 2045, ist darzulegen, wie die Umrüstung erfolgen soll. Der Grossteil der funktionierenden fossilen Heizungsanlagen ist demnach unter heutiger Gesetzgebung bis zum Ende ihres Lebenszyklus ohne Einschränkungen nutzbar.

Die Revision der MuKEn bringt aber auch Anpassungen bei den Wärmeschutzvorschriften, den Anforderungen an gebäudetechnische Anlagen, der effizienten Nutzung von Elektrizität für Beleuchtung sowie bei der verbrauchsabhängigen Abrechnung von Heiz- und Warmwasserkosten.

Sanierungspflicht für Widerstandsheizungen

Die Vorgaben der MuKEn 2025 verbieten die Neuinstallation und den Ersatz ortsfester elektrischer Widerstandsheizungen und direktelektrischer Wassererwärmer. Für ortsfeste elektrische Widerstandsheizungen mit Wasserverteilsystem sowie für zentrale Elektro-Wassererwärmer gilt eine Sanierungspflicht innerhalb von fünf Jahren ab Inkrafttreten des kantonalen Energiegesetzes auf Basis der MuKEn 2025. Dank des vorhandenen Wasserverteilsystems ist eine Umrüstung auf eine Wärmepumpe oder einen Fernwärmeanschluss vergleichsweise einfach, was die Sanierungspflicht legitimiert. Die Umsetzung einer Sanierungspflicht dezentraler elektrischer Heizsysteme ohne Wasserverteilsystem bleibt den Kantonen freigestellt.

Eigenstromproduktion bei Neubauten und Dachsanierungen

Für Neubauten und bei Dachsanierungen ab 50 m2 verlangen die MuKEn 2025, dass ein Teil des Strombedarfs mittels PV-Anlagen selbst produziert wird. Während für Neubauten eine Eigenstromproduktion von mindestens 20 W / m2 Energiebezugsfläche verlangt wird, sind bei Dachsanierungen minimal 10 W / m2 Energiebezugsfläche zu erzeugen. Für Standorte, die offiziell als nicht gut für die Nutzung von Solarenergie eingestuft sind, kann die geforderte Leistung herabgesetzt werden. Für denkmalgeschützte Objekte sowie Neubauten und Erweiterungen unter 50 m2 werden Ausnahmen in Aussicht gestellt.

Beschleunigung durch regulatorische Eingriffe

Die MuKEn 2025 sind Mustervorschriften, die in die kantonalen Gesetzgebungen einfliessen sollen. Im Rahmen einer Revision ihrer jeweiligen Energiegesetze müssen die Kantone Inhalte aus den MuKEn übernehmen. Wie die Einführung der MuKEn 2014, die bis heute nicht in allen Kantonen rechtskräftig sind, zeigte, benötigt dieser Prozess viel Zeit und einen Entscheid des kantonalen Stimmvolkes über die Form der Annahme. Die Anpassungen werden wiederum kantonal sehr unterschiedlich ausfallen. Für Wohneigentümer gelten demnach weiterhin die bisherigen kantonalen Energiegesetze. Einerseits sollen die MuKEn 2025 den Weg zu Netto-Null beschleunigen, da befürchtet wird, dass im bisherigen Tempo das grosse Netto-Null-Ziel 2050 verfehlt wird. Andererseits werden durch die Streichung des Gebäudeprogramms und den damit verbundenen massiven Kürzungen von Fördergeldern bestehende Anreize für Gebäudesanierungen im grossen Stil abgebaut. Irgendwie scheint das vom Bund entworfene grosse Puzzle hin zum Klimaziel 2050 noch nicht ganz aufzugehen. Gut durchdachte Gebäudesanierungen stehen betreffend energetischen Standards heute einem Neubau, der einen deutlich grösseren Ressourcenverzehr aufweist, in keiner Weise nach. Gebäudesanierungen sind zudem ökologisch und kulturell sinnvoll. Denn sie weisen eine deutlich bessere Gesamtenergiebilanz auf als Neu- und Ersatzbauten. Zumal der in der Tragstruktur verbaute Grauenergieanteil der umweltbewussten Logik folgend möglichst lange im Lebenszyklus bleiben sollte, und das baukulturelle Erbe der letzten 80 Jahre nicht aufgrund notwendiger Optimierungsmassnahmen flächendeckend abgebrochen werden sollte – Recycling hin oder her …