Holz wächst laufend in Fülle nach: Wir ernten jedes Jahr nur die Hälfte dessen, was im Schweizer Wald heranwächst. Bäume binden dabei Kohlenstoff aus der Atmosphäre, um Holz zu bilden. Jeder Kubikmeter Bauholz setzt etwa eine Tonne des Treibhausgases CO2 schachmatt. Das ist in Zeiten des Klimawandels wichtig. Das Bauen mit Holz boomt deshalb in der Schweiz. Holzkonstruktionen sind stabil, regenerativ und langlebig. Die Qualitäten von Holz als thermische Speichermasse sind allerdings beschränkt. Lehm gibt es in der Schweiz im Überfluss; im Mittelland kommt er bei jedem Aushub als Hauptbestandteil vor. Er wirkt temperatur- und feuchtigkeitsausgleichend, hilft beim Brand- und Schallschutz, eignet sich aber kaum für tragende Elemente. Zwei Materialien mit Stärken und Schwächen also. Warum nicht die Stärken beider Materialien kombinieren, damit sich ihre Schwächen aufheben?

Neuartige Decken für «Hortus»

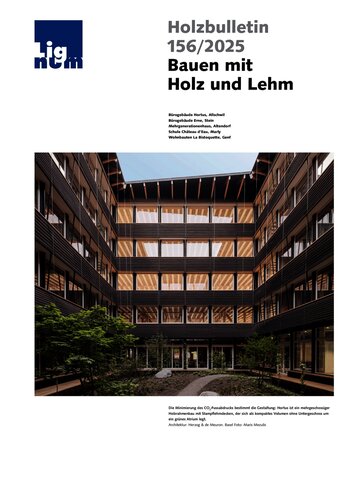

Das war der Grundgedanke bei der Entwicklung der Decken, die im frischeröffneten Bürohaus «Hortus» in Allschwil zum Zug kamen, einem Projekt von Senn Resources, Herzog & de Meuron und ZPF Ingenieuren. Es ist aus energiearm bereitgestellten Materialien wie Holz und Lehm konstruiert. 5000 Quadratmeter Photovoltaik dienen der Energieproduktion. Einen betonierten Keller gibt es nicht. Jedes Bauteil hat eine Anleitung zur Wiederverwendung. Der Bau zahlt im Laufe seines Lebens die graue Bauenergie gleichsam zurück und soll so bereits nach etwa dreissig Jahren energiepositiv sein.

Ein wesentliches Element des nachhaltigen Entwurfs sind die Decken: Die «Hortus»-Decken nutzen den Lehm aus dem Aushub. Er wurde in Allschwil vor Ort in einer mobilen Fabrik in Holzformen eingebracht und darin festgestampft. Nach dem Verdichten hat der Lehm bereits ausreichend Festigkeit, so dass die Elemente direkt gedreht und eingebaut werden können. Diese Lösung hat einen unschlagbar tiefen CO2-Fussabdruck. Zugleich stiftet sie Nutzen im Brand- und Schallschutz, vor allem aber in der Wärmespeicherung und der Feuchtigkeitsregulation. Die Lehmausfachungen nehmen Energie auf, puffern Temperaturschwankungen und tragen so zur passiven Klimaregulierung bei – sommers wie winters.

Mit Robotern durchstarten

Eine gute Idee, die aber ihren Preis hat: Noch kann die Holz-Lehm-Decke nicht mit der Betondecke als Normalfall im Bauwerk Schweiz mithalten, was die Kosten angeht. Das will das Zürcher Startup Rematter ändern. Sein Ziel ist es, die neue, für «Hortus» in Allschwil entwickelte Deckenlösung zum Fliegen zu bringen – bei weiteren Bürobauten, bei Schulen, vor allem aber auch im Wohnbereich. Dafür setzt man jetzt auf Produktion mit Hightech: Roboter prägen die Fertigung. In der Fabrik des Unternehmens in Würenlingen übernehmen bereits drei der so gelenkigen wie unermüdlichen Gesellen das Stampfen des Lehms, der zum grössten Teil aus einem Steinbruch im Liestal stammt und ohne Zuschlagstoffe verarbeitet wird – Schwerarbeit, die man niemandem zumuten möchte. Eine eigentliche Fertigungsstrasse ist erst im Aufbau. Aber bereits lernen die Maschinen auch das Befüllen der Holzrahmen. Derzeit entstehen in Würenlingen etwa 40 000 bis 50 000 Quadratmeter Decken pro Jahr. Im ausgebauten Zustand der Anlage sollen es 100 000 Quadratmeter werden – in einer vollautomatisierten Produktion, die für hohe Qualität zu einem vernünftigen Preis sorgen wird.

Massiv kleinerer Fussabdruck

Das Modell hat Zukunft, denn die Vorgaben im Bereich CO2-Emissionen und Grauenergie werden immer anspruchsvoller. Das ist angesichts der Baumaterial-Massen, die in Decken stecken, von besonderer Bedeutung. «Im Vergleich zu herkömmlichen Stahlbetondecken verursachen unsere Deckenlösungen bei Herstellung, Transport und Rückbau bis zu 80 Prozent weniger CO2-Emissionen und 60 Prozent weniger graue Energie», sagt Tobias Bonwetsch, technischer Leiter von Rematter. Er ist Architekt und Experte für robotergestütztes Bauen, hat das Robotics Fabrication Lab an der ETH mitgegründet und wirkt seit über zehn Jahren als Berater für Automatisierung in der Bauindustrie.

Nachhaltigkeit ist ein Argument, das zählt. Doch auch ein weiterer Vorteil könnte künftig ins Gewicht fallen. Die Holz-Lehm-Decken, die Rematter fertigt, lassen sich einfach demontieren und komplett in ihre Einzelteile zerlegen, die danach in die Wiederverwertung gehen können. Das ist wichtig für das Bauen der Zukunft, das Gebäude nicht mehr als blosse Deponiefüller, sondern als Materiallager für spätere Verwendungen versteht, und passt bestens zum Holzbau mit seinem geschlossenen CO2-Kreislauf.

Unauffällig modernes Haus in Altendorf

Derzeit stecken Nachhaltigkeit und Kreislaufdenken beim Bauen noch in den Kinderschuhen – zumindest ist beides noch nicht in der Breite angekommen. Aber es gibt immer Bauherrschaften, denen beides etwas wert ist. Zum Beispiel eine Familie am oberen Zürichsee, die Gemüse in solidarischer Landwirtschaft erzeugt und generationenübergreifend wohnen wollte. Das Elternhaus der Familie in Altendorf wäre zu klein gewesen, um das Vorhaben zu verwirklichen – deshalb entschloss sie sich für Abbruch und Neubau am selben Ort.

Heute ist die Familie in einem Holzbau zu Hause, der mit seiner dunklen Fassade und der traditionell anmutenden Gestalt auf den ersten Blick aussieht wie eines der für die Region typischen Bauernhäuser. Dunkel ist das Äussere deshalb, weil die Fassadenbretter aus Fichte mit einer japanischen Flämmtechnik behandelt wurden, Yakisugi genannt – von Hand übrigens, daher die etwas unregelmässige Erscheinung.

Die drei Dreieinhalb-Zimmer-Wohnungen sind im Grundriss fast deckungsgleich. Die Eltern wohnen im rollstuhlgängigen Erdgeschoss, wo auch die Hofküche liegt. Der Holzrahmenbau ist teilweise mit Lehmsteinen ausgefacht – und die überall eingesetzten Holz-Lehm-Decken kamen von Rematter. Es ist das erste Haus, in dem die für «Hortus» entwickelten Decken eingesetzt wurden.

Regenerative Architektur als Credo

Hinter dem Bauprojekt steht das Zürcher Architekturbüro Jomini & Zimmermann. Die Tragkonstruktion hat das IHT Ingenieurbüro für Holz und Technik (Schaffhausen/Zürich) berechnet, und den Holzbau hat Artho Holz- und Elementbau aus St. Gallenkappel ausgeführt.

Regenerative Architektur ist das Credo des Büros von Valérie Jomini und Stanislas Zimmermann, der auch an der Berner Fachhochschule in Biel lehrt – er ist dort Studiengangsleiter Master Architektur. Für das Architektenduo, das seit 1997 zusammenarbeitet, heisst das: lokale, natürliche und unbehandelte Materialien wie Holz, Stein und Lehm verwenden und auf Stoff- und Energiekreisläufe achten. So entsteht ein Umfeld, das nicht nur gesundes Wohnen erlaubt, sondern auch enkeltauglich ist.

Der ganze Holzbau in Altendorf ist geschraubt und lässt sich in Zukunft wieder zerlegen. Nur den Unterlagsboden wird man dafür dereinst herausspitzen müssen – und das betonierte Treppenhaus. In weiteren Projekten wollen Jomini & Zimmermann Beton mit Holz ersetzen, das mit Lehmplatten verkleidet wird. In Altendorf verunmöglichte dies der Baukostendruck. Er sorgte auch an anderen Orten für Lösungen, die nicht ganz der reinen Lehre des regenerativen Bauens entsprechen. Aber: «Wir müssen nicht die Welt retten, sondern in der Nähe wirken für die Menschen», sagt Zimmermann.

Die Bauherrschaft ist zufrieden und fühlt sich im Neubau mit seinem ausgezeichneten Raumklima wohl. Und Jomini & Zimmermann wollen das neue System aus Holzbau, Holz-Lehm-Decken und Lehmsteinmauern weiterverwenden. Derzeit schlagen sie es für ein Projekt mit 30 Wohnungen vor, für das gerade ein Wettbewerb läuft. Wer weiss: Vielleicht werden unsere Kinder einmal lachen, wenn sie hören, dass man Decken früher massenhaft betoniert hat.

Holzbulletin

Das Lignum-«Holzbulletin» stellt Ende September aktuelle Schweizer Projekte im Detail vor, in denen sich die Baumaterialien Holz und Lehm intelligent verbinden – darunter das Bürohaus «Hortus» in Allschwil sowie das Mehrgenerationenhaus in Altendorf. Das Heft ist bei Lignum ab Anfang Oktober kostenpflichtig erhältlich (lignum.ch > Shop > Holzbulletin).

Weitere Infos

Die technische Beratung der Lignum gibt unter Tel. 044 267 47 83 oder hotline@lignum.ch Auskunft zu allen Fragen rund um den Einsatz von Holz in Bau und Ausbau. Die Website lignum.ch bietet vielfältige Informationen zu Holz.