Wer seine Heizung saniert, sieht sich rasch mit Kosten von mehreren Zehntausend Franken konfrontiert. Kein Wunder also, liegt der Fokus häufig auf dem Preis. Mit dem Vergleichen von Frankenbeträgen wird die Komplexität auf den ersten Blick reduziert. Doch bevor es um die Kosten einer Sanierung geht, sollte man sich zuerst einmal mit den eigenen Bedürfnissen und mit den technischen Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Je nach Ausgangslage sind nämlich ganz unterschiedliche Sanierungsoptionen möglich. Die Beschäftigung mit der persönlichen Situation hilft, die individuell richtige Strategie dafür zu finden. Denn «die» perfekte Heizung für alle Eigentümerschaften gibt es nicht – sondern nur die jeweils individuell richtige Heizungslösung.

Für wen saniere ich?

Das beginnt bei einer ganz grundsätzlichen Frage: Wie lange nutzt man die Wohnung oder das Haus noch selbst, und in wessen Hände soll das Eigenheim einmal übergehen? Wenn das Objekt in absehbarer Zeit verkauft werden soll, ist die eigene Investitionsbereitschaft vermutlich eher gering. Bleibt man hingegen noch 10, 15 oder mehr Jahre im Eigenheim, oder soll es einmal an die Kinder weitergegeben werden, sieht es schon ganz anders aus. Denn für eine Familienliegenschaft darf es oft ein bisschen mehr sein – zum Beispiel eine Heizungssanierung kombiniert mit dem Nachrüsten einer Fussbodenheizung und einem neuen Bodenbelag. Damit man sich mit der Sanierung keine Steine in den Weg legt, ist eine sorgfältige Analyse des ganzen Gebäudes respektive der Wohnung angezeigt. Bauteile oder Gewerke, die parallel ans Ende ihrer Lebensdauer kommen, können dann auch gleichzeitig erneuert werden.

Ist die Frage nach der Nutzung und der zukünftigen Eigentümerschaft geklärt, empfiehlt sich ein Blick auf die Kostenseite. Hier müssen die Investitionskosten und die Betriebskosten einer Heizung unterschieden werden. Die Investitionskosten sind ein grosser Brocken, fallen aber nur einmalig an. Die Betriebskosten hingegen sind jährlich zu bezahlen. Sie umfassen den Energieträger und die Kosten für die Antriebsenergie (Strom), die Kosten für den Service, allfällige Inspektionen (Wärmepumpe: periodische Kältemittelkreis-Kontrolle; fossile Heizungen: Feuerungskontrolle) und die Amortisation. Je höher die Investitionskosten für eine Heizung sind, desto tiefer sind in der Regel die Betriebskosten. Wer also eine einmalige hohe Investition und tiefe jährliche Kosten bevorzugt, wird in der Tendenz eine effiziente Lösung wie etwa eine Erdsonden-Wärmepumpe wählen.

Unterschiedliche Freiheit

So individuell wie die Nutzung der Liegenschaft oder die Investitionsbereitschaft ist auch ein dritter Punkt, nämlich der Wunsch nach Unabhängigkeit. Wer diesen Wunsch hoch gewichtet, wird eine Heizungsanlage wählen, die maximale Autonomie erlaubt. Dazu gehört zum Beispiel die Kombination von Wärmepumpe und Photovoltaik: Als Energieträger dient die kostenlose Umweltwärme, und den Strom erzeugt man, soweit möglich, gleich auf dem eigenen Dach. Spätere Erweiterungen, etwa mit einem Batteriespeicher oder einer Ladestation für das Elektrofahrzeug, sind meistens gut möglich. Möchte man das Thema Heizung ganz delegieren und nur die Rechnung bezahlen, kann Fernwärme interessant sein. Hier liefert der Anbieter die Wärme, kümmert sich um jedes Detail, bestimmt aber auch den Preis seiner Dienstleistung. Gering ist die eigene Unabhängigkeit auch bei Öl- oder Gasheizungen. Denn fossile Energieträger werden zu 100 Prozent aus dem Ausland importiert und unterliegen starken, von niemandem zu erratenden Preisschwankungen.

Schliesslich ist der Klimaschutz zu bedenken. Der reine 1:1-Ersatz von fossilen Heizungen ist nicht mehr erlaubt. Hybride Lösungen, also die Kombination von Öl oder Gas mit Solarthermie oder Photovoltaik, sind in den meisten Kantonen immer noch möglich. Erfahrungen aus Kantonen wie Luzern oder Zürich zeigen jedoch, dass solche Anlagen den meisten Eigentümerschaften zu kompliziert sind. Sie entscheiden sich lieber für eine Heizung mit 100 Prozent erneuerbarem Energieträger, als zwei verschiedene Systeme bezahlen und betreiben zu müssen. Neben diesen grundsätzlichen Überlegungen kann man sich auch mit weiteren Bedürfnissen auseinandersetzen. Zum Beispiel mit dem Wunsch nach Ruhe oder Unterhaltung: Manche Bauherrschaften reisen während der Heizungssanierung extra in die Ferien, andere begleiten die Arbeiten mit Neugier und Begeisterung.

Rahmenbedingungen abklären

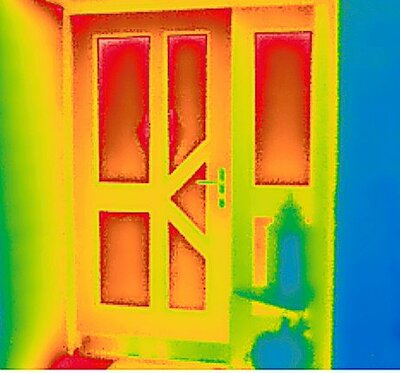

Wer seine Bedürfnisse kennt, kann eine bessere Entscheidung treffen. Doch welche Optionen kommen für die gewünschte neue Heizung überhaupt infrage? «Nicht jeder Energieträger ist an jedem Standort verfügbar. Ein Fernwärmenetz am Wohnort gibt es oder nicht, für eine Erdsonde darf man bohren oder nicht», sagt Michael Metzner, Leiter Verkaufsinnendienst Region Mitte bei Elco. Um solche grundsätzlichen Fragen abzuklären, gibt es hilfreiche Websites (siehe Infobox). Mit dem Vertreter eines Herstellers oder mit einem Installateur sollte man danach die bauliche Situation in der eigenen Liegenschaft abklären. Erdsonden benötigen einen geeigneten Bohrplatz – hoffentlich eher in der Garagenauffahrt als mitten im schönen Rasen. Aussen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpen dürfen eigene oder fremde Fenster nicht zu sehr beschallen. Und die innen aufgestellten Maschinen benötigen für das Ansaugen und Ausblasen der Luft geeignete Öffnungen oder Kanäle.

Auch die Bausubstanz selbst kann Anpassungen notwendig machen. Manchmal muss eine schmale Tür verbreitert oder eine Mauer durchbrochen werden, damit die neue Heizungsanlage – dazu gehören meistens auch Wasserspeicher – eingebracht werden kann. Gerade bei älteren Häusern sollte man zudem frühzeitig die Elektroinstallation prüfen und wenn nötig verstärken. Bei der Ablösung einer alten Ölheizung sind zudem die Abmeldung und der Rückbau des Öltanks zu berücksichtigen.

Entspannt planen

Die skizzierten Punkte machen eines klar: «Eine Heizungssanierung benötigt genügend Zeit. Nur wer alle wichtigen Punkte in Ruhe prüft, kann verlässliche Offerten erwarten. Genau hinzuschauen, lohnt sich darum immer. Sonst gibt es meistens böse Überraschungen wegen Zusatzaufwandes und Mehrkosten», sagt Michael Metzner. Der Vorteil einer aufwendigen, aber eben auch sorgfältigen Planung ist hingegen eine gut auf das Gebäude und seine Bewohner abgestimmte Heizungsanlage.

Hilfreiche Links

Wer an eine Erdsonde denkt, sollte zuerst prüfen, ob eine Bohrung am Wohnort überhaupt erlaubt ist:

Auskunft zum Solarpotenzial (Solarwärme und PV-Strom) des eigenen Dachs gibt es hier:

Für jedes Sanierungsprojekt interessant ist die Übersicht der Fördergelder pro Gemeinde:

Landesweite Gratis-Impulsberatung für Heizsysteme mit erneuerbarem Energieträger: