Kaum hat man den Torbogen der Casa Tomé in Valposchiavo durchschritten, fühlt man sich wie auf einer Zeitreise in die Vergangenheit. Im düsteren, gedeckten Hof, der mit unregelmässig zusammengewürfelten Steinplatten ausgelegt ist, lehnt gleich neben dem Eingang noch das mit Vollgummireifen ausgestattete schwarze Dienstvelo des ehemaligen Hausherrn, des Gemeindeaufsehers. An der Wand gegenüber stehen verlassene Karren, Schnitzbank sowie Hobelbank samt Werkzeugen, deren Funktion heute wohl nur noch die wenigsten kennen. Hier wurde geschlachtet und Holz gehackt, wurden Gerätschaften repariert.

Hier – in der Casa Tomé – lebte Domenico Tomé, Gemeindeaufseher von Valposchiavo, mit seiner Frau Silvia und den vier Töchtern. Der komplette Hausrat stammt von dieser Familie. Im Alter von 74 Jahren musste Tomé seinen Posten aus gesundheitlichen Gründen nach 46 Dienstjahren aufgeben. Als er im Jahr 1937 starb, blieb die Familie hier wohnen. Die beiden letzten Töchter verliessen es erst 1990, um ins Altersheim zu ziehen. Die Frauen haben in all der Zeit so gut wie nichts verändert. Sie lebten von bescheidener Landwirtschaft, Näharbeiten und machten die Wäsche für andere im Dorf. Sie investierten über all die Jahrzehnte nur das Nötigste. Wenige Jahre nach ihrem Auszug wurde das Haus in ein Museum umgestaltet. Es lässt uns heute wie in einer Zeitkapsel in das bescheidene Leben längst vergessener Zeiten eintauchen – viel tiefer als in Museumsvitrinen sortierte Gegenstände es könnten.

Alles wird repariert, nichts weggeworfen

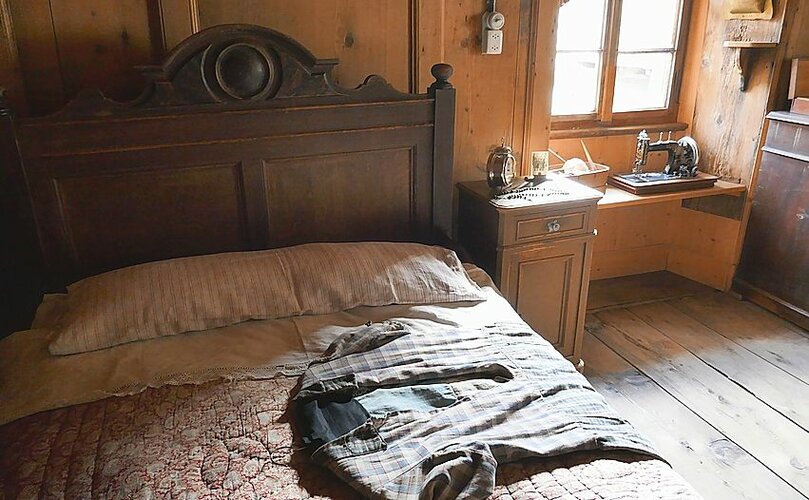

Oben in der Wohnstube warten in den Schränken akkurat gefaltete Kleidungsstücke und Spitzenkragen. Die Betten sind bezogen. Sorgfältig geflickte Kleider liegen zum Anziehen bereit. Der Stubentisch ist mit aufgeschlagenen Büchern und Briefen bedeckt, deren Lektüre scheinbar nur kurz unterbrochen wurde.

Iris Tuena, die uns über schiefe Treppen auf und ab durch die Räume führt, erklärt: «Die sparsamen Schwestern haben ihre Kleidung stets kunstvoll gestopft und geflickt. In der Küche stehen neben dem ursprünglichen holzbefeuerten gusseisernen Herd wie in einer Galerie die moderneren Modelle ordentlich in der Reihenfolge ihrer Anschaffung. Weggeworfen wurde hier nichts.» Das Haus bekam in den 1950er-Jahren Strom, der einzige Luxus, den man sich gönnte. Seitdem hatten die Wohnstube und der Stall elektrisches Licht. Und – ein noch grösserer Luxus – es konnte ein Elektroherd angeschlossen werden. Ein weiteres Zugeständnis an die Moderne war die Installation von Kaltwasser in der Küche. Das ist alles an «Modernität», das sich die Familie in den sechzig Jahren, die sie hier lebte, leistete. Keine Heizung, keine sanitären Anlagen, nicht einmal ein Anstrich der Innenräume.

Arbeitsreicher Alltag

Tuena: «Die Casa Tomé wurde 1358 errichtet und über die Jahrhunderte immer wieder ein wenig erweitert. Heute ist die Casa Tomé eines der ältesten und besterhaltenen Bauernhäuser im Alpenraum. Das macht sie so besonders wertvoll.» Vor allem aber ist es das letzte Haus in Valposchiavo, an dem sich noch ablesen lässt, wie die Bauern über Jahrhunderte ihren arbeitsreichen Alltag gestalteten. Immer bescheiden und an der Armutsgrenze, aber autonom und mit tiefer Verbundenheit zur Landschaft.

Das Land gab nie genug her für alle. So mussten viele junge Männer auswandern, um ihr Glück zu versuchen. Diejenigen unter ihnen, die als Zuckerbäcker in aller Welt reich geworden waren und sich für ihren Ruhestand städtische Paläste im Ort bauen liessen, sorgten dafür, dass nach und nach das ganze Städtchen seinen einfachen, bäuerlichen Charakter verlor. Nur die Casa Tomé steht noch da wie eh und je. Neben all den verputzten, häufig kunstvoll bemalten Fassaden sticht sie heraus mit ihren dunklen, unbehauenen Feldsteinen. Aus dem ersten Stock ragt noch das vorkragende Halbrund des Backofens, in dem mehrmals im Jahr das Puschlaver Ringbrot gebacken wurde. Das angrenzende Küchenfenster erkennt man daran, dass der Ausguss des Schüttsteins unterhalb des Fensterbretts aus der Mauer ragt. Schmutzwasser goss man von hier einfach auf die Strasse. Einen Anschluss an die Kanalisation leisteten sich die Schwestern nie. «Morgens konnte man sie dabei beobachten, wie sie noch im hohen Alter den Abtrittseimer im nahen Fluss leerten. Wie man das vor Jahrhunderten nicht anders kannte», erzählt Tuena.

Crapéna für die Korngarben

Die Schwestern lebten ihr Leben lang so, wie man es traditionell im ganzen Tal tat: Im Erdgeschoss befanden sich der Stall mit den Tieren und die Scheune mit einem grossen Tor zur Strasse hin, durch das der hoch beladene Erntewagen direkt ins Haus fahren konnte. Auch das Tenn, auf dem das Korn gedroschen wurde, und der Heuraum sind noch da. Ein Stamm in der Mitte des Raums stützt die Dachkonstruktion aus schweren Steinplatten und die «crapéna», den im Puschlav traditionellen Rost, auf dem die gebündelten Korngarben sorgfältig zum Trocknen versorgt wurden.

Im Obergeschoss liegen Küche, Wohn- und Schlafstuben. Die beiden Stuben sind mit einfachem Täfer ausgestattet, der Rest der Räume hat unverputztes Mauerwerk. Eine Besonderheit ist das Ankleidezimmer, das zur zweiten Stube gehört. Dieses Kämmerlein ist mit einer leuchtend blauen Tapete versehen. Zeichen der allgegenwärtigen Sparsamkeit zeigen sich überall dort, wo sie abblättert: Die Tapete ist mit Zeitungspapier und alten handgeschriebenen Briefen unterlegt.

Die Schwestern lebten bescheiden und sehr zurückgezogen. Sie pflegten jedoch Briefkontakt mit ausgewanderten Freunden und Verwandten in den USA, Kanada und vor allem mit einer Cousine in Australien. «Sie sprachen natürlich kein Englisch und mussten die Hilfe von Dorfbewohnern für die Übersetzung in Anspruch nehmen.» Die Entwürfe der Briefe sind erhalten. Sie sind ein Zeugnis der Sparsamkeit der Frauen, die alles nutzten, was sie zur Hand hatten. Ihr Briefe schrieben sie auf Rückseiten, etwa von Schokoladenpapier. Da die Schwestern nichts wegwarfen, sind hunderte von Briefen aus fünfzig Jahren Briefwechsel erhalten.

Ihre Zurückgezogenheit behielten sie bis ins hohe Alter bei. Sie schauten aufeinander und pflegten nur die nötigsten Kontakte im Dorf. Das hat jedoch einen durchaus nachvollziehbaren Grund, wie Iris Tuena schildert: «Domenico Tomé war als so genannter «fant» auch für die Bewachung der Gefangenen zuständig. Diese waren im damaligen Rathaus untergebracht. Er war verpflichtet, dort mit seiner Familie zu wohnen.»Zu sechst hausten sie in zwei feuchten, dunklen Zimmern. Wenn die Töchter diese verliessen, mussten sie an den Gefangenen vorbei, die herumschrien und sie bedrohten. So hielt die Mutter sie an, sich fern zu halten und für sich zu bleiben. 1933 zog die Familie in die Casa Tomé, die sie aus einem Erbe schon länger besass. Im Rathaus sollten in diesem Jahr Soldaten untergebracht werden, und das war den Eltern aus Sorge um ihre Töchter dann doch zu viel.

«Wie ein Palast»

Tuena erzählt: «Die Casa Tomé kam der Familie trotz ihrer Einfachheit wie ein geräumiger Palast vor. Ihren Argwohn gegenüber der Aussenwelt aber behielt sie bei, und so lebten die Schwestern ihr Leben lang sehr zurückgezogen.» Da sie aus lauter Sparsamkeit kaum Neues kauften, dafür alles, was sie schon besassen, liebevoll reparierten und kaum je etwas wegwarfen, haben sie aus ihrem Elternhaus ohne jede Absicht eine Zeitblase gemacht, die uns in das einfache bäuerliche Leben vor hundert Jahren eintauchen lässt. Ein Besuch lohnt sich.

Casa Tomé besuchen

Die Casa Tomé kann von Mitte Juni bis Oktober besichtigt werden. Besonders lohnenswert ist ein Besuch des «Brotfestes» zum Saisonschluss Ende Oktober. Dann stehen für einen Tag wieder Tiere im Stall und es wird nochmals Brot im Ofen gebacken.

Mehr Informationen unter: musei-valposchiavo.ch