Heute müssen Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer bei Selbstnutzung ihrer Liegenschaft den sogenannten Eigenmietwert – einen theoretischen Mietzins, den sie erzielen könnten, wenn sie ihr Wohneigentum nicht selbst bewohnen, sondern vermieten würden – als Einkommen versteuern. Im Gegenzug sind steuerliche Abzüge von Liegenschaftsunterhaltskosten und Schuldzinsen möglich.

Wichtig vorab:

● Die Reform der Wohneigentumsbesteuerung betrifft ausschliesslich Wohneigentum im Privatvermögen und dort hauptsächlich das selbstgenutzte Wohneigentum.

● Immobilien von juristischen Personen (z.B. AG, GmbH usw.) sind nicht betroffen.

● Die Reform betrifft ausschliesslich die Einkommensbesteuerung – die Vermögenssteuer bleibt davon unberührt.

● Bei Mietliegenschaften sind weiterhin Unterhaltskostenabzüge und (neu begrenzte) Schuldzinsabzüge möglich.

Am 28. September soll der unfaire Eigenmietwert auf dem selbstgenutzten Wohneigentum endlich abgeschafft werden. Gleichzeitig entfallen hier auf der Gegenseite die Abzugsmöglichkeiten von Unterhaltskosten (generell), von energetischen Sanierungen (nur bei der direkten Bundessteuer, Kantone können sie weiterhin zulassen) und von Schuldzinsen (generell). Das Schuldenmachen wird nicht weiter belohnt, da Rückzahlungen von Hypotheken nicht mehr steuerlich bestraft werden. Der erstmalige Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum wird mit begrenzten Abzügen unterstützt. Damit wird die in der Bundesverfassung verankerte Wohneigentumsförderung umgesetzt.

Bei im Privatvermögen gehaltenen Mietliegenschaften bleiben Unterhaltskosten sowie begrenzte Schuldzinsen (neuer «quotal-restriktiver Anteil») weiterhin abzugsfähig. Auch hier können Kantone bei energetischen Sanierungen Abzüge weiterhin zulassen.

Gleichzeitig wird für die Kantone die (für sie freiwillige) Möglichkeit geschaffen, in eigener Kompetenz eine kantonale Liegenschaftssteuer auf Zweitliegenschaften einführen zu können – wenn diese das denn wollen. Die Umsetzung in einem Kanton bedingt einen kantonal eigenständigen Gesetzgebungsprozess. Das ist vor allem für Kantone mit vielen selbstgenutzten Zweitliegenschaften von Bedeutung.

Adrian Spiess, HEV Schweiz

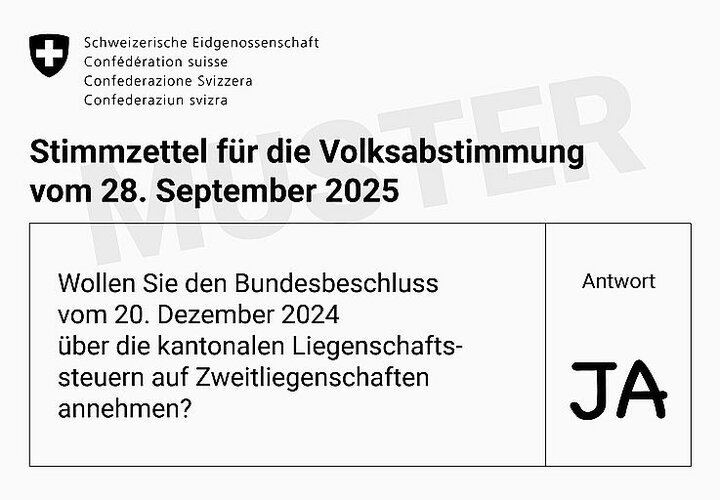

So stimmen wir am 28. September ab

Die Abstimmungsfrage lautet:

«Wollen Sie den Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2024 über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften annehmen?»

Damit das Gesetz mit der Abschaffung des Eigenmietwerts in Kraft treten kann, braucht es ein JA zu dem vorgenannten Bundesbeschluss. Die beiden Vorlagen sind untrennbar miteinander verknüpft.

JA zum Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2024 heisst JA zur Eigenmietwert-Abschaffung.

Wann ist mit einem Inkrafttreten zu rechnen?

Die neue Verfassungsbestimmung würde nach Annahme durch Volk und Stände sofort in Kraft treten. Sie würde aber erst dann materielle Bedeutung erlangen, wenn das Bundesgesetz in Kraft tritt, d.h. die Kantone dürften erst ab dann die besondere Liegenschaftssteuer erheben.Die Frage nach der zeitlichen Umsetzung kann die Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Sollte der Bundesbeschluss über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften angenommen werden, dann wird die ESTV entsprechend der bewährten Praxis die Finanzdirektorenkonferenz FDK bezüglich Inkraftsetzungsdatums anhören. Gemäss Steuerharmonisierungsgesetz (Art. 72 Abs. 1 StHG) passen die Kantone ihre Gesetzgebung den Bestimmungen dieses Gesetzes auf den Zeitpunkt von deren Inkraftsetzung an. Der Bund nimmt also bei der Festlegung des Zeitpunkts der Inkraftsetzung Rücksicht auf die Kantone; er lässt ihnen in der Regel eine Frist von mindestens zwei Jahren für die Anpassung ihrer Gesetzgebung.