Die Berninabahn ist eine der berühmtesten Zugstrecken Europas. Schneebedeckte Gipfelketten, lärchenbestandene Hänge, an die sich Häuser schmiegen. Immer wieder spektakuläre Kehren und neue, atemberaubende Ausblicke. Ursprünglich war sie ein Zugeständnis an wohlhabende Touristen eines anderen Jahrhunderts. Die Touristen, welche die Schweiz besuchten, wollten auch schon vor hundert Jahren Gletscher und ewigen Schnee sehen – und das mit möglichst wenig Anstrengung. Also brachte man sie mit Maultierkolonnen ins Gebirge, trug sie auf Sänften oder fuhr sie mit der Kutsche hoch.

Die Bahn sollte die zahlungskräftigen Gäste schliesslich bequem von St. Moritz bis ins italienische Tirano führen. Hoch zum Ospizio Bernina auf 2253 Metern Höhe hinauf, am Lago Bianco gelegen, dessen Staumauer die Wasserscheide zwischen Donau und Po markiert. Von diesem höchsten Punkt geht es hinunter bis ins Puschlav und weiter nach Italien. Wenn sich die Lärchen an den Hängen im Herbst golden verfärben, ist das ein Farbspektakel, für das andere in die USA reisen, um dort den Indian Summer zu erleben.

Berühmt ist die Montebellokurve, an jener der Blick auf den Morteratschgletscher und den schneeummantelten Piz Bernina frei wird. Heute muss man allerdings, anders als zur Bauzeit, knapp eine Stunde wandern, um zur Gletscherzunge zu gelangen. Dafür hat es ab der Station Morteratsch 16 Tafeln entlang des Weges, welche die Wanderer mit Wissenswertem über den Gletscher und dessen Rückgang informieren. Wer mag, kann sich alternativ über die App LiteraTOUR per QR-Code passende literarische Texte vorlesen lassen.

Wagemutiges Projekt

Das Unternehmen handelte mit den technischen Möglichkeiten der damaligen Zeit ausgesprochen wagemutig. Heute steht die Berninabahn auf der Welterbeliste der Unesco. Einen wichtigen Beitrag dazu leistete Gion Caprez, ehemals Lokführer der Rhätischen Bahn. Er ging mehrere Monate die Strecke ab und dokumentierte die historischen Details so akribisch, dass der von vielen Fachleuten gemeinsam erarbeitete Antrag vor der Unesco Bestand hatte und 2008 als Teil des Welterbes «Rhätische Bahn in der Landschaft Albula / Bernina» angenommen wurde. Die Begründung für die Aufnahme war, dass es sich um ein Pionierwerk moderner Ingenieurskunst und architektonischer Konstruktion zu Beginn des 20. Jahrhunderts handle, «entstanden aus einem einzigartigen Zusammenspiel von Natur, Kultur und Technologie». Zudem wird die einzigartige und harmonische Einbettung der Eisenbahnlinie in die Hochgebirgslandschaft hervorgehoben, die uns auch heute noch berührt. Caprez merkt an: «Triebwagen, Generatoren und so fort hatte man dagegen ‹von der Stange› gekauft. Sie entsprachen denen der Vorortbahnen vieler Grossstädte.»

Caprez steigt mit uns in Pontresina in den Zug und hält gleich einmal fest: «Die Ingenieure planten zwar nach bester Praxis, berücksichtigten aber auch die Wünsche der frühen Tourismusmanager, die damals einfach noch nicht so hiessen.» Während der Fahrt wird er uns immer wieder die Seiten wechseln lassen, damit wir auch keinen Ausblick verpassen. Ein Highlight der Stecke sind die spektakulären Brücken- und Tunnelbauten, um die Trassierung möglich zu machen. Die Gleise führen an zahlreichen Aussichtspunkten vorbei. Wie beispielsweise an der Zunge des Morteratschgletschers, an Wasserfällen und schönen Baumgruppen.

Die grösste Herausforderung bei den Bauarbeiten sei damals der Südhang zwischen Ospizio und Tirano gewesen, wo auf 22 Kilometern Horizontaldistanz und 1800 Höhenmetern gearbeitet wurde. Rund 2500 Bahnarbeiter, grösstenteils aus Italien, schufteten am Berg, campierten dort unter harten Bedingungen und rangen dem Hang mit Pickel, Schaufel und Sprengminen eine sechzig Kilometer lange Strecke ab. Die Materialien wurden mit Pferden und Maultieren transportiert, teils auch mit Dampfzügen.

Nur mit Elektrizität

Gleichzeitig mit der Bahn wurde ein Elektrizitätswerk errichtet. Die Bahn war von Anfang an als rein elektrische Bahn konzipiert. Eine Pionierleistung. «Denn die Berninabahn hat doppelt so viel Steigung und doppelt so viele enge Kurven wie die Albulabahn. Und das war vor 120 Jahren nur mit elektrischen Zügen möglich», erläutert Caprez, «im Grunde war das eine elektrische Trambahn mit Triebwagen. Die Strecke wäre viel zu steil gewesen, um Wagen an eine einzelne, schwere Dampflok anzuhängen», erklärt Caprez und fährt fort, «für die engen Kurven ist die Bahn noch heute berühmt. Sie haben teils einen Durchmesser von nur 45 Metern.» Im Grunde genommen seien die engen Kurven aufgrund von Sparmassnahmen entstanden, die Schleifen mit der Panoramasicht ebenso: «Statt eines teuren Tunnels bauten sie eine offene Kehre, die zwangsläufig ganz aussen am Hang lag», erklärt Caprez.

Die Baukosten betrugen eine horrende Summe von 192 760 Franken pro Kilometer. Entsprechend teuer mussten auch die Fahrkarten sein. «Die Bahnlinie war deshalb rein auf wohlhabende Touristen ausgerichtet. Die Ortsansässigen hingegen gingen weiterhin zu Fuss über die Berge», sagt der Lokführer.

Bequemeres Skifahren

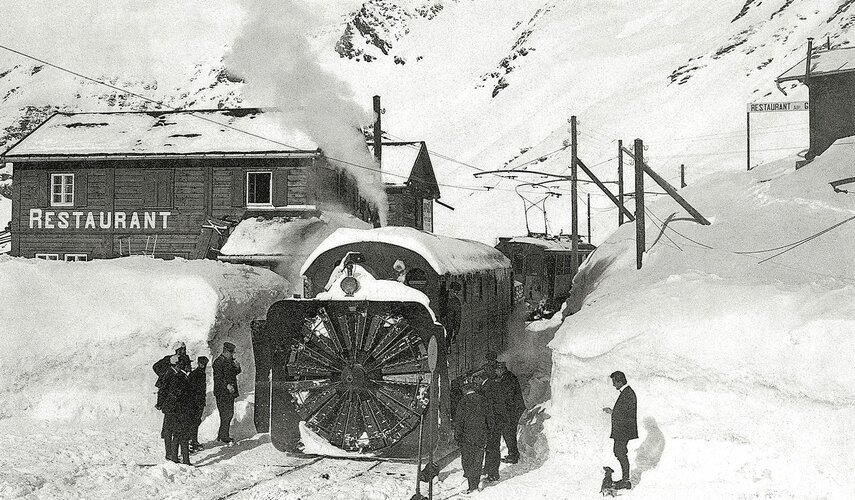

Der Bahnbetrieb war ursprünglich auf den Sommertourismus angelegt. Bald aber versuchte man jedoch, die Bahnlinie teilweise auch im Winter offen zu halten. «Die Touristen wollten mit der Bahn auf den Berg und mit den Skiern wieder herunter», erzählt Caprez. «Nach zwei Wintern meldete sich zudem die Post und bot an, etwas dran zu zahlen, wenn die Strecke den ganzen Winter offen bliebe. Es würde ihr ersparen, die Briefe mit dem Schlitten über den Pass zu transportieren», erzählt er weiter. «Der oft mehrere Meter hohe Schnee wurde per Hand von der Strecke geschaufelt. Die Plackerei mag man sich kaum vorstellen. Die Züge fuhren sozusagen zwischen Schneemauern. Lawinenverbauungen wurden nötig, und zudem verlegte man in späteren Jahrzehnten die von Lawinen stark gefährdete Streckenabschnitte. Im Jahr 1912 wurde zusätzlich eine Dampfschneeschleuder angeschafft. Und während der Weltkriege war die Bahn im Winter die einzige Anbindung des Puschlavs an die Schweiz. Somit forderte auch das Militär den Ganzjahresbetrieb.

Die 360-Grad-Kurve

Und der berühmteste Teil der Berninabahn, die 360-Grad-Kurve von Brusio? Auch zu der hat Caprez eine Geschichte: Ursprünglich sollte Brusio seinen Bahnhof im Tal bekommen. Die Bevölkerung verlangte aber gleich vier Bahnhöfe. «Der Verhandlungsführer der Bahn klagte, diese Verhandlungen seien die ermüdendsten in seiner ganzen Laufbahn gewesen. Schliesslich einigte man sich auf zwei Stationen: «Eine oben im Dorf für Lieferungen. So musste man die Ware auf der Reststrecke nur noch mit dem Handwagen bergab transportieren. Und eine Station unten im Dorf, um die Ware zu verschicken, die man so nicht den Berg hinauf wuchten musste.» Aber wie die beiden Bahnhöfe auf unterschiedlicher Höhe verbinden? Für jeden Bahnhof musste die stetig abfallend geplante Strecke 100 Meter waagerecht geführt werden. Dadurch fehlte es an Höhe. Zuerst wollte man das mit einer offenen Schleife ausgleichen, die aber zu viel Land beansprucht hätte. «Oben und unten an der Strecke war man jedoch schon daran, aufeinander zu zu bauen», erklärt Caprez. In letzter Minute sei den Verantwortlichen die Idee gekommen, ein kreisrundes Viadukt zu bauen. Das Kreisviadukt ist bis heute eine der meistfotografierten Attraktionen der Bahn.

Baugeschichte der Berninalinie

Juli 1906: Baubeginn im Norden und Süden

Streckeneröffnung in Etappen:

1. Juli 1908: Pontresina – Morteratsch, Poschiavo – Tirano.

18. August 1908: Celerina Staz – Pontresina, Morteratsch – Bernina Suot

1. Juli 1909: St. Moritz – Celerina Staz, Bernina Suot – Ospizio Bernina

5. Juli 1910: Ospizio Bernina – Poschiavo

Mehr Info: rhb.ch/de/unesco-welterbe-rhb